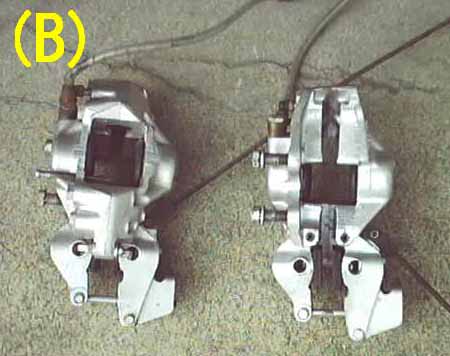

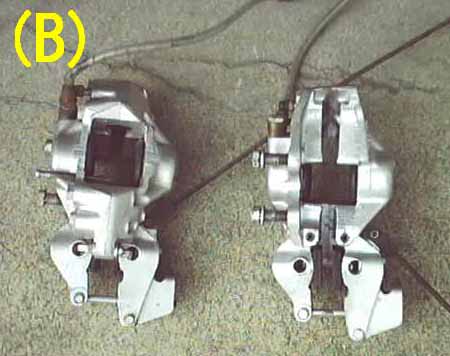

ガーリング製のブレーキは前オーナー N 氏がオーバーホールされていました。その後ほとんど走行しておらず、問題がないのでそのまま使用しました。パッドのみフェーロードの新品に交換しました。リアー キャリパーは欠品だそうです。

ブレーキサーボははずしました。チャップマンおじさん曰く、「故障の原因を作るようなもの。車が軽いのでサーボは不要。むしろ軽い車ではロックし易いので注意すること。」。ブレーキのタッチが出やすいノンサーボがお薦めなのでしょう。

ブレーキ ロータは研磨して、耐熱、耐ブレーキオイルの塗料で黒に再塗装しました。ハブも再塗装して組み付けです。鉄製のカバーははずしました。

ブレーキ配管は、鉄製のパイプとステンレスメッシュのチューブです。左ハンドル時代の名残で具合が悪かったので、チャップマンおじさんが新しく引きなおしてくださいました。nomi 号はアメリカ仕様なので、もともと前後の2系統化になっています。少し安心です。

ブレーキランプのスイッチです。こんなところについているんですね。右は配線が済んだ状態です。

ブレーキマスターシリンダーは鉄製なので、オーバーホールの後、前オ−ナーがされたシルバーの塗装まま使います。リモート化されたリザーバータンクも前オーナーがリビルトされ綺麗なのでそのまま使います。ステイもステンレスで綺麗に作られています。実は、前オーナーは金属加工のプロです。

ブレーキマスターシリンダーとの間の配管の加工が終了しました。全てリジッドな鉄製のパイプで、接続もきちんと加工して万全です。

パーキング ブレーキのシステムです。パッドは張替え済みです。良く効きます。

パーキング ブレーキのワイヤーはシャーシのセンタートンネルに所定の通路が設けられており、そこを通します。写真左の銀色の管はブレーキ配管でその奥の金色がパーキンギブレーキ用のワイヤーです。

エンジンルームではシャーシに設けられたステーを通してサイドブレーキハンドルに導かれます。

左の写真はブレーキラインとマスターシリンダーとの接続部分の部品で「バンジョー」と呼ばれているものです。黄色↓で示した部分が、内側の配管に乗り上げて締まるので、少し広がっているのだそうです。管理人 nomi はピンと来なかったのですが、そのため、青→のバンジョーのねじ山が破壊されてきちんと締め付けられなくなっているそうです。右の写真の↓で示すところ---ブレーキキャリパーと配管の接続部---にも用いられています。真鍮で出来ているので、このような現象が起こりやすいようです。

これだけなら、新品に交換すればいいじゃんとなりますが、良く調べると、なんと欠品!これは大変なことになってきました。

左の写真の黄色矢印はバンジョーで接続、青矢印は通常の配管で接続になっています。つまり、このマスターシリンダーでは2系列化されているものの、接続のネジの大きさが違っています。どうしても、やや大きなネジ(バンジョーボルト)であるバンジョー側の接続を確実にしたかったので(ブレーキ系なので当然か(^○^))ねじ山のダメになったバンジョーを加工しました。右の図の青がバンジョーのダメになったメスネジを示します。ここにオスオスのねじ(赤)を溶接します。最後にメスネジ(黄色)に加工したブレーキラインを接続して完成です。

余談ですが、そもそもバンジョーのメスネジがダメになることはプロの間では稀なことだそうです。要するに、アマチュアがブレーキラインの安全性を重視しすぎて締めすぎるのが原因とのこと。

その2 に続きます。