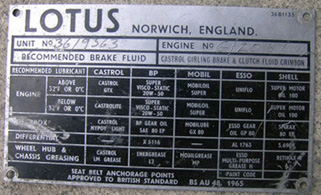

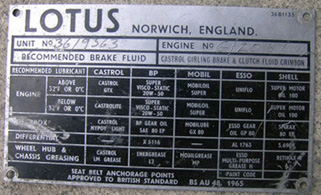

エンジンルーム内に貼り付ける Identity Plate です。勿論、新車当時のままです。

元の位置に貼り付けました。

ライトのメッキリングやハウジングケースは錆び落としの後、塗装しました。リングを固定するバネの台座が錆びていて折れてしまった(右の写真矢印)ので、0.5 mm のステンレス板で自作を試みましたがダメでした。0.8 mm のシンチュウ板でで作り直しました。リベット止めも初体験です。

ヘッドライトは明るい玉に交換です。もともとルーカスのシールドビームが付いていますが、このままでは明るく出来ません。英国車に良く似合うルーカスの明るいハロゲンランプ(H4)にしました。ライトの色々は個体差研究会(その4)を参照して下さい。

写真左はケース部分の部品番号です。”LUB801 R/H DRIVE HEADLAMP KIT PILOTED”と読めます。写真右はルーカスのH4バルブです。”LLB472 12V - 60/55 W P43t 381 ”と記載されています。

以上の部品を組み立てました。

ポジションランプは使わないようにしました。ライトの面の方向を調節するネジや、リムを固定するバネなど、結構位置決めに自由度がある感じです。組み立ててみると分かりますが、そのようにしか組めないように、よく考えて作ってあります。

レストア前の nomi 号の写真では目玉が開いています。これは、fail safe 機構(故障時にはライトが使える状態になる。)をアメリカの保安基準が求めたため、後期のシリーズより採用されました。エランのシャーシでは、バキューム駆動のリトラクタブル機構のうち、リザーバタンクの機能をフロント部の太いパイプが受け持っています。

この棒は左右のライトを接続して、リトラクトさせるためのものです。事故の影響で曲がっていました。チャップマンおじさんが板金してねじれまで治して下さいました。錆を落として、再塗装して使います。持ってみると、中空のパイプを用いてとても軽く作ってあることが分かります。

この部品は上のバーとライトポッドをつなぐリンクです。両端のL字は自由に動きます。上が古いリンクで、”がた”が出ているので下の新しいリンクに交換します。↑の部分は順ネジと逆ネジを溶接して作られており、回転によって両端のナットの間の距離が縮んだり、広がったりして調整できるように作られています。新しいリンクはネジの規格が違うので、写真右のように新たに逆ネジを探しで作製する必要がありました。M6 首下40mm ピッチ1 六角のステンレスナットの順ネジと逆ねじです。

アルゴン溶接機を使って六角ネジの頭を溶接します。万力の上に置いて作業します。

溶接焼けをケミカルを使って落とします。

溶接が仕上がりました。とても綺麗です。早速、取り付けてみました。

リンクの完成です。

リンクを組み立てるとこうなります。

シリーズ4では、ライトポッドは一つで,、リンクの中央を動かします。目玉を動かす原動力はインマニの陰圧です。空気漏れがあると、目玉が閉まらなくなるとともに、ここからドンドン空気を吸うのでエンジンの調子が悪くなります。

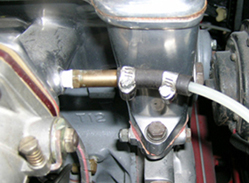

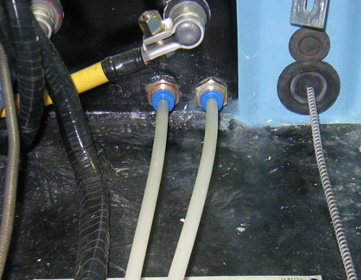

テフロンのホースでラインを形成しました。このシステムは工作機械のエアーコントロール系に用いられている物だそうです。インマニの陰圧の取り出し口です。きちんと接続されています。そこから写真右のリザーバータンクに行き、T 字型の接続を通ってスイッチに行きます。

ボディーの貫通部分はワンタッチカプラーです。後でこのスイッチの接合部の不良が判明します。

スイッチから返ってきたラインはバキュームポッドにつながります。

エンジンがかかるようになっても瞳が閉じません。

写真左は、実際にポッドに陰圧をかけて、瞳が閉じるか否かテストをしています。このテストは合格であったので、途中で空気を吸っている場所があると考えられました。スイッチ部分以外はすべて、チャップマンおじさんが丁寧に作って下さっていたので、まずはスイッチが疑われます。案の定、写真右のように接続部品が経年変化で劣化して割れていました。

この部品を別のものに換えると、無事瞳が閉じました。ところが10分程度で再びパッチリと瞳が開いてしまいます。

そこでバキュームスイッチを点検すると、漏れがあることが判明。カシメをはずして点検です。構造を確認してグリスアップとスプリングの強化で漏れは止まりました。更に、Tピースのあたりからも漏れがあり、やさしい Yo おじさんが本職で使う漏れテスト用のスプレーを使って陽圧をかけてテストしました。石鹸水のようなものですが、非常に分かり易いようです。陰圧がかかる部分なので陽圧でのテストは不適切かも知れませんが、陰圧のテストでは場所の特定が非常に困難です。この部分は増し締めで解決しました。

あらゆる努力にもかかわらず漏れが完全には止まりませんでした。このシステムでは接続部分が多いのが原因と考えられました。そこで、結局、6mm のチューブを用いてオリジナルどおりのラインにやり直しました。

(その2)に続きます。