電装の細かいところは、チャップマンおじさんの仲間の I 電装屋さんに任せます。基本的に電装部品は少ないので楽です。I 電装屋さんはロータスを中心に古い車の電装を長く手がけておられ、広島では指折りの方です。

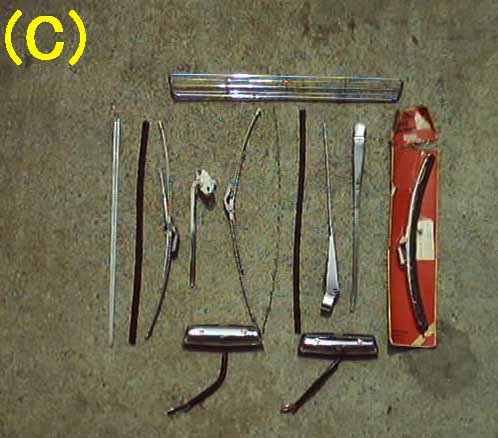

ワイパーも不思議な装備の一つです。今車では助手席側から拭き始めるのが正解のようです。ワイパーアームの支点もやや運転席側にオフセットされています。その方が、運転手の視界が良くなるからです。エランではワイパーアームの支点は左右対称で、特にオフセットされていません。そのぶん拭きかたによる差はないのかもしれません。左パークと右パークの両方があるようです。nomi 号では左パークのようです。フェデラル仕様だからかもしれません。ワイパーブレードの浮き上がりは何とかしたいものです。ルーカスの当時物のブレードをヤフオクでゲットしました。

ワイパーのモーターはメーターパネルの裏、左置くに設置されます。ラバーのクッションを介してステーに固定されます。ブレードの付く部分はボディーとの間にラバーをはさみました。

左パークのワイパーアームです。プレナムチャンバーへ新鮮な空気を導くエアーインテイクの網状のカバーも付きました。

ところがここで問題発生です。このワイパーアームを良くみるとアームの軸がノーマルより細いことが判明しました。すなわち、手持ちのブレードが取り付けられないのです。仕方ないので、もともと付いていたアームに戻しました。

上に記載したとおり、エランのフロントガラスの湾曲はかなり強いので外側ではワイパーが浮き上がってしまいます。さすがチャップマンおじさん、写真のようにブレードを数センチ切り取って上外側のみ短いワイパーブレードを作って下さいました。ついでに、このブレードはトリコ社製の高速用ワイパーブレードです。

ルーフレールはシリーズ3と4では違うようです。結構外側にはみ出して雨よけの機能があるようです。

写真は固定ネジのボディー側が大きくなってバカになっていたので、プラスチックリペアーキットで穴を作りなおしています。

エランにはもともとミラーの設定がありません。当時のイギリスの保安基準では必要ないからです。多くのオーナーは60年代のスポーツカーを模範に、ウオルプレスやベレGミラーをフェンダーに使っています。管理者 nomi もエランの軽快なイメージを壊さないデザインのものをと悩み抜きました。写真は前オーナーが付けていたフェラーリタイプのミラーです。鏡面は視野の広いコンベックスにしようと考えています。

第二回のエランミーティングで73台集まったエランのミラーをすべて拝見しました。チャップマンおじさんも「毎日乗るつもりなら、見えやすいミラーにしなさい。」とアドバイスしてくださいました。その結果選らんだのがこの「Sprint GT ミラー」別名「ベレGミラー」です。

エアーアウトレットは二種類のデザインがあるようです。Mic号をご参照下さい。

レストア終了直近の2006年6月10日、ショップにおじゃましてシートを調整してミラーの位置を決めました。

このミラーは直径が約11cmあり、鏡もコンベックスで後方視界が良好です。

前オーナーがはずされていたので、最後までレストアメニューに上がらなかったので、土壇場であわてました。ポンプは”VDO”製でテストで正常に作動しました。タンクは恐らくツドールのボトルであったと思われますが失われていました。これも日本では手に入らないので輸入し、ステーは自作します。途中のチューブは熱帯魚を飼育する時の送気チューブで代用します。

そのように覚悟を決めていたところ、D.I.Y.親爺さんがはるばる愛知県から”春のプライベートツーリング”と称して、大黒様のように沢山のお宝を積んでやってきました。その中から写真右の ISOLA 製のポンプ付きウォッシャー袋を譲っていただきました(^○^)。その他にもノヅルやツドールのボトルなど沢山のお宝を譲っていただき大感謝でした。

ステーはチャップマンおじさんにご指導いただきながら、厚み2mmのアルミ板を加工して自作しました。ニップルは上のサイド出しの金属製のものは首が短く、取り付けられませんでした。そこで、これまた蓮車親爺さんから譲っていただいた黒いスプリント用?のものにしました。

左フェンダーの出来るだけ低い位置にステーを止めて装着しました。

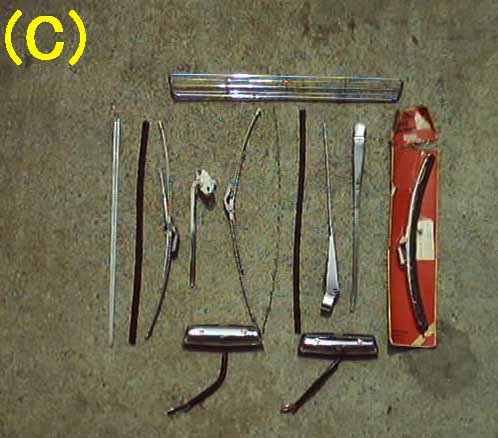

ウォッシャー液を送るパイプを配管します。右の写真のところで分岐して左右のノズルに行きます。

写真は管理人 nomi が集めたボンネットスプリングの候補者です。右端がノーマルのもので左端は自転車のスタンドのバネです(^○^)。ノーマルはとてもバネが強くて、操作には熟練を要するようです。一工夫して、操作性の良いものにしたいなと思っています。

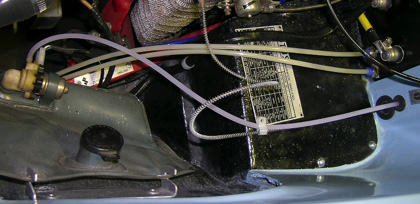

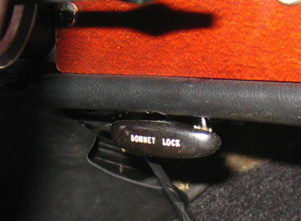

前オーナーはオープナーを使っていなかったので、ステーも新設です。写真左の奥にはアルミ製のステイが写っています。実は、アルミ製では強度が不足する上に、ヒーターバランサー取り付けの関係で、さらに首の長いステーにする必要が生じた為、わざわざ鉄で作りなおしています。

予定通り約1cm 長いステーが完成し、オープナーが取り付けられました。

シリーズ4では一本のワイヤーで二箇所のフックを操作するのでエンジンルーム内でワイヤーが繋がっています。塗装前の鉄製のステーです。チャップマンおじさんはこれだけの為に何度も試作してくださいました。感謝。

ヒーターバランサーも装着し完成した様子です。使いやすそうです。右はオープナーのワイヤーをカムカバーにスプリングで固定した様子です。蓮車親爺さんに教えて頂きました。

ボンネットキャッチスプリングは調整中に損傷したのでステンレス板で修復しました。これには次のような訳がありました。

nomi 号のオリジナルボンネットはバルジのあるストロンバーグキャブ用のもののはずで、前オーナーがバルジのないタイプに交換されていました。実はこれがシリーズ3用であったようで、ボンネットキャッチの形式がシリーズ4と異なっていました。そこで、ボンネット側のキャッチを全く作り変える必要がでてきました。

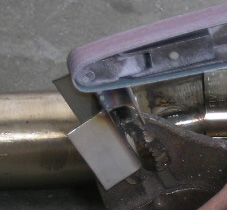

ステンレス板を折り曲げたり溶接したりして複雑な形に形成します。

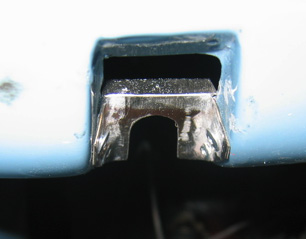

オープナーのワイヤーをクリヤーする為の切り欠きが必要です。チャップマンおじさんは特に手本なしで、ご自分の考えでこの形に形成されました。

リベットでボンネットに取り付けられます。立体的にみると奥側にもワイヤーの逃げが切ってあるのが分かります。

作動状態を確認します。ベリーグッドです。

(その3)に続きます。