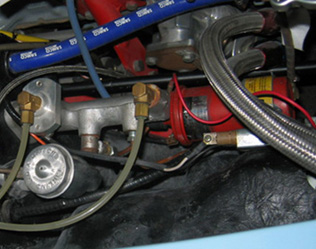

オリジナルのダイナモは B B さんが提供してくださった国産の軽自動車用のオルタネーターをリビルトし交換しました。鏡面仕上げです( B' )。イグニッションコイルはボッシュ製です。信頼性がありそうなのでそのまま使います。

デスビはルーカス25D(バキューム遅角式)で、前オーナーがフルトラ化していました。チャップマンおじさんによると、レブリミットが 7000 rpm 程度ならポイント式で十分ですが、エランのデスビはキャブの真下にあり、メンテ作業が大変なので、メンテフリーを狙ってのことだそうです。バキューム遅角の機能は廃止します。

イギリス仕様ストロンバーグ | |||

nomi 号ではもともと 41225A の 25D4 であったわけですが、バキューム遅角の機能を廃止し、41225 の状態で用いることになります。また、現在流通している 43D4 は 41189 と 41225 のみと直接の互換性があるそうです。

フルトラはルーメニションのシステムが有名です。チャップマンおじさんは経験からルーメニションの電磁式を勧められます。日本製(永井など)でロータスツインカムのデスビに合う製品があればそれでもよいそうです。「ロータスツインカムのデスビにはたいてい”がた”があるので、信号の取り出しが不正確になり易い欠点があるよ。最新のフルトラは信号をクランクのプーリーやフライホイールで取るものもあるからそっちが理屈上はいいはず。」とのこと。点火系のチューニングについては個体差研究会(その1)を参照して下さい。

デスビのキャップはサイド出しのタイプが付いて来ました。写真ではキャブが未だ装着されていないので良く見えますが、キャブが付くと作業は大変そうです。ストレート出しのタイプよりこちらの方が整備性がよいようです。

ハイテンションコードはブルーのシリコンコーティングのもので、メーカーは?です。多分、外国製です^^;。ブルーは好きな色です(^O^)。リークがあるようなら速攻でウルトラのものに交換します。

プラグは定番の NGK の 6 番(BP6ES)です。イリジウムプラグはキャブ車には向かないようです。その他のプラグの情報は個体差研究会(その3)を参照して下さい。最新情報では、Vプラグのキャブ用が無くなったので普通のプラグのBP6ESが良いようです。

右の写真はプラグの再生グッズを示します。真鍮のブラシでカーボンを落として、バーナーで焼くと、何度でも再生使用可能だそうです。

コイルは電装や他のラインが大体完成してから位置を決定しました。左の仮止めの位置からもう少し下に移しました。本体を横位置に固定することにしました。この位置だとセンターのケーブルの長さが微妙に不足しますので作り直します。

nomi号が完成して約1年後、オーナーのわがままでウエーバーを40から45に変更したことをきっかけに、点火系は大幅に変更になりました。渋滞でのプラグのかぶりがキャブ調整のみでは克服できずにいました。そこで、MDIを導入しました。詳細は第二ホームページへ記載しています。

前オーナー N 氏がトランクルームに設置していたバッテリーは、ドライバッテリーに換え、助手席足元に移設します。右の写真は予定位置をチャップマンおじさんが示している様子です(^○^)。バッテリーの上にはエンジンルームへの新設のターミナルが見えています。

オデッセイの「LB545」は、軽量であまり電気を必要としないレースカーやクラシックカー向けに開発されたバッテリーです。充電に対応していて、5時間率での定電流放電容量は 12.4 Ah で普通自動車用のバッテリーの半分くらいです。5アンペアの充電器で2時間程度で充電が完了できるようです。

厚さ2 mm のアルミ板を切り出してバッテリーボックスを作りました。振動でずれないように淵を作って、取り付け用の耳を作って、溶接して-----。

塗装して、周りに硬質ゴムを入れて、設置します。

MDIを導入したところ、それまで上記のオルタネーター(40A)で何とかバッテリー上がりをあまり経験しなかったのですが(時々は経験していました。)、米子へ出張した際バッテリーがご臨終になる事件を経験しました。何とか帰広し、チャップマンおじさんに相談、電装屋さんで総点検を行い、結局、オルタネーターを60A用にアップしました。

約1年間その状態で経過してみての印象は、オデッセイのこのバッテリーと60Aのオルタネーターの組み合わせで nomi 号の日常的使用に全く問題ありません。前日にライトオン、ワイパーオンで帰宅し、翌日早朝、気温0度近くでも始動一発です。ただし、nomi 号にはオーディオ他の電装品は何もありません。

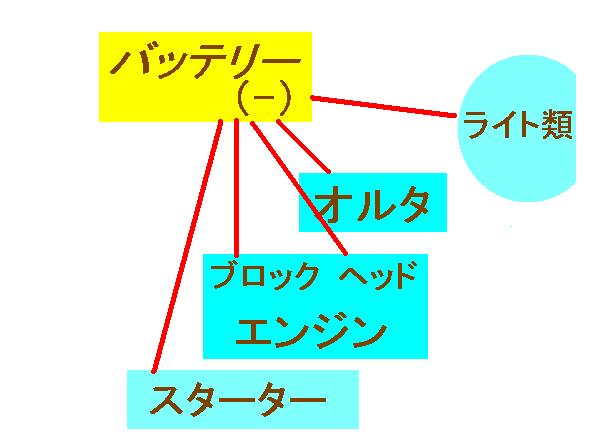

管理人 nomi は勘違いしていました。家庭用の電気器具のアースは大地に差し込んだ電極に、電気器具のマイナス極をつなぎ、電流が大地に逃げるようにすると理解していたので、車のアースもシャーシに電流を逃がし、最終的にはそれが大地に逃げていくと思っていました。

いわゆる、車のアーシングは全く違っていて、バッテリーのマイナス極に電流が逃げやすくする作業です。アースしたい電気器具のマイナス極をシャーシにつないで、シャーシをバッテリーのマイナス極につなげば理論的にはアーシングされるわけですが、車の場合短時間に大量の電流が流れる器具があるので、この回路の中に抵抗値が高い部分があると電流が逃げ切れなくなりアース不良になります。しっかりした、抵抗の低い電線を直接バッテリーのマイナス極につなぐ必要があるということです。

上の図はアーシングの概念図です。Mic さんのお知り合いの方は、色々なデータを取って、理想的なエラン用アーシングキットを作っておられます。nomi 号ではエンジンルームに新設されたマイナス極に3本の独立したアース線をつなぎ、重要な順番にアーシングします。チャップマンおじさんが考案し、I 電装屋さんと相談し決定した方法です。

I 電装屋さんがチャップマンおじさんの依頼に応えて、古いバッテリーターミナルに旋盤加工までしてエンジンルームへのターミナルを新設して下さいました。

実際には、右の写真の様に、新設ターミナルから出た青いラインがアーシングで、今回はエンジンヘッド、エンジンブロック、シャーシの3箇所にアーシングすることになりました。チャップマンおじさん曰く、「電装関係の不調は、まずアースの不良を疑え!」。

参考までに、シリーズ4ではもともとマイナスアースです。

その2 に続きます。