サイレンサーはチャップマンおじさんのスペシャルです。写真のような材料から自在に作製して下さいます。今回は、”エランらしい低音”がテーマです。写真は3台分です。

写真右は構想図です。消音効果を高めるため、タイコの部分を横置きに考えています。注目は、その形状で、単純な楕円ではなく、ボディー底のカーブに合わせたラインを想定しています。

写真左はこれから太鼓部分に用いられる、ステンレスウールとグラスファイバーです。上の写真のパンチングチューブとともに太鼓内で消音に用いられます。写真右はサイレンサーのケース部分を作るためのステンレス板です。これに作図します。

左は作図の様子です。右の写真は概略を確認するため仮組した状態です。

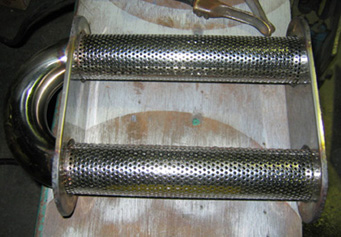

左の写真は左外側の板です。裏返っています。2 cm ほど後ろ側が縮めてありラインがボディーにあわせてあります。写真のように、今回はU字型のチューブは太鼓本体の外に出します。右の写真はパンチングチューブの長さを確認してセットした状態です。

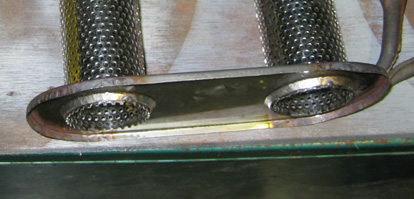

いよいよ溶接です。パンチングチューブと外側の壁に当たる板との溶接は技術的にかなり難しいそうです。横浜の samstagusa さんはパンチングチューブではない、通常のチューブの部分で溶接されるそうです。難しいことはチャップマンおじさんに頑張っていただきます(^○^)。

チューブの溶接が概略終了しました。焼けは特殊な薬品で綺麗に落とします。右の写真は胴体部分を合わせているところです。厳密には緩やかな三次元曲面を形成しています。

胴体部分のステンレス板を切り出し溶接します。側板部分との溶接はこれからです。

ステンレスウールやガラスウールの中身の詰め込みを残して、ほぼサイレンサーの形が出来上がりました。左の写真では溶接焼けも綺麗に落としてあります。

ステンレスウールやガラスウールの中身の詰め込みを行います。右の写真では、胴体部分のケースを装着しています。これから側板と溶接します。

単体としてのサイレンサーが完成しました。これを、車体に装着します。まずは、位置決めです。

位置決めが済むと、まず中間パイプとの接続部分を作ります。三次元的な繋がりになります。既にテールパイプの接続も溶接されています。

テールパイプも接続されました。ボディーラインに沿わせます。最後に、かっこいい長さに切ります。この写真では、ボディーラインを意識して、サイレンサー周り全体が綺麗な曲線を描いているのがよく分かります。

写真左は中間パイプからサイレンサーにかけての横のつながりを示します。写真右は中間パイプからテールパイプにかけての縦のつながりを示します。

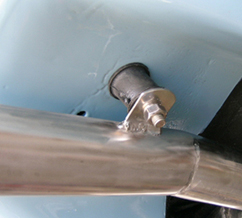

サイレンサー部分は3箇所のステーでボディーから吊り下げられます。

これは、左端のパイプがカーブしている部分のステーです。

サイレンサー右の前側のステーと一番後ろのステーです。

テールパイプも磨かれて完成です。

いったん、完成した排気系をもう一度はずして、今度はステンレスを磨きます。写真のエアーツールをチャップマンおじさんから借りて、挑戦です。250番相当らしいです。同じところを頑張って磨いているとピカピカになります。全部を磨くのは大変です^^;。

アルミの磨きよりは材質が良い分は楽ですが、硬い分は大変です。半日かかってテールの部分のみ鏡面に近くなりました。

クランプはアメリカ製です。バイク屋さんで購入しました。

内装のレストア (その1)に続きます。