センターコンソールは比較的綺麗な状態なのでそのまま使います。シフトブーツも前オーナーが新品に交換されていたようです。シフトノブは涙滴型のものしようと思います。

サンバイザーは右の写真のように取り付けのステーが一個のみ、残っていました。FHCでは左の写真のように天井に取り付けの台座がボディー側に用意されています。本体はポールマーティーに注文しましたが欠品でした。仕方ないので、中太号にサンバイザーがついているのを参考にして作成しようと思います。

この写真は e-bay で見つけたオリジナルと思われるサンバイザーです。参考にしたいと思います

室内灯は左右のリアークオータ−パネルに2個付いています。が、両方ともスイッチが焼け付いていて、レンズも焦げていました。電装系のチェックの必要性を感じるところです。2個1で一つ分だけ何とか使用可能な状態にしました。新品に交換したいと思っています。D.I.Y.親爺さんが教えて下さった「ホールデン」のカタロクで新品を発見し大喜びです。

余談ですが、シリーズ3まではこれと同じタイプのライトがメーターパネルにも設置されています。シリーズ4ではメーターパネルのライトは簡素なものに変更されています。また、スイッチのないタイプのこのライトがシリーズ2のナンバーランプにも用いられています。

写真右のフックはルームライトのすぐ下に付いている装備です。前オーナーがはずしていましたが、奇跡的に残っていました。

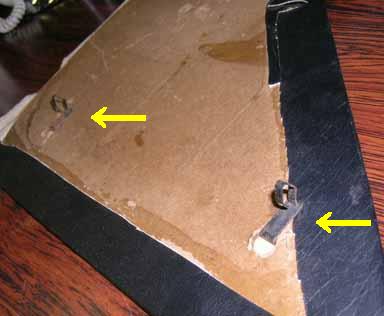

上に記載したようにフックとルームライトが取り付けられるパネルです。パネルには取り付け用の穴も空けてあります(←)。ところが、 nomi 号ではなんとルームライトが取り付けられた形跡がありません。また、左の写真のように黒いビニールレザーが張られているのはオリジナルではないそうです。もっとも、オリジナルのシリーズ4用の生地はすでに絶版で、手にはいらないそうです。

チャップマンおじさんと相談し今回はルームライトやフックはなしにしました。ただし、パネルそのものの表面のビニールレザーの張り替えなどのレストアは進めます。

クオーターパネルは2個のトリムクリップで固定されています。nomi 号のトリムクリップは下の写真の様にサビサビで交換したいと思っていましたが、なかなか見つからず困っていました。蓮車親爺さんから”ギャロップ エンジニアリング”を教えていただき、チャマンおじさんのところに既にあったそのカタログを詳細に調べ、ようやく手に入れる事ができました。

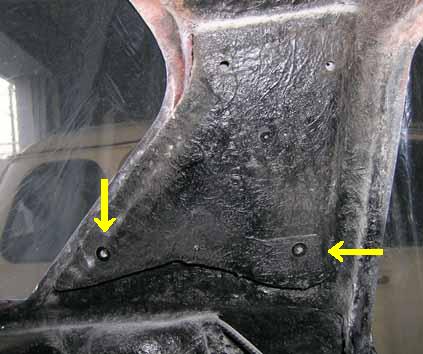

最初は、ビニールレザーのみを張り替えるつもりでしたが、はがしかけると厚紙でできたパネルがかなりはがれてしまいそうです。そこで、パネルそのものもやりかえる決心をし、同様の厚紙を探しました。

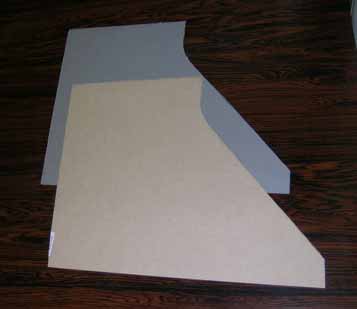

が、これも絶版のようです。仕方ないので、左の写真のように、所謂、厚紙(グレー)と”MDFパネル”を用意してチャップマンおじさんと検討した結果、今回は”MDFパネル”で作り直してみることにしました。また、内側に貼り付ける内装素材をなににするか迷いました。ギャロップ エンジニアリングさんが親切にスプリント用の内装材の見本を送ってくださったのですが、色がベージュでボディーカラーと合わないと判断しました。

結局、天井の内張りに用いた内装材をそのまま用いることにしました。ウエストラインまで室内は明るいグレーになります。

パネルをオリジナルどおりに切ります。次に、左の写真のように、ボディーラインに合わせて曲げ加工を行います。やってみると結構難しく、結局、水にパネルを浸して柔らかくし、適当にまげて固定し、そのまま乾燥させるとうまくいきました。トリムクリップを付けます。

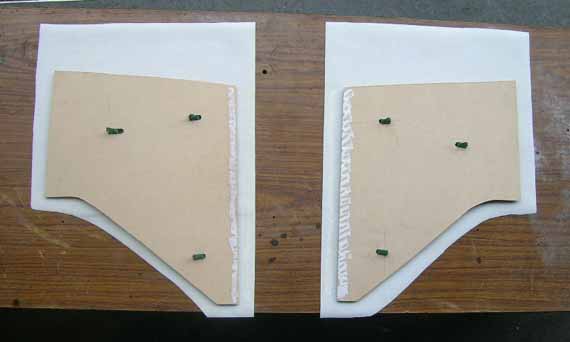

内装素材を貼り付けます。写真左はパネルと内装材の間に入れたクッション材です。そのまま貼ると、パネル表面の凹凸がもろに出るのでプロはこのようなクッションをいれるのだそうです。右の写真はそのクッションを貼り付けたところです。

内装素材のビニールレザーを接着剤で貼り付けます。写真でお分かりのように、トリムクリップを3点固定に増やしています。写真右は苦労して完成した状態です。前方はドアのトリムに巻き込むのでフリーになっています。

完成品を取り付けてみると、左の写真の黄色の線のように、ボディーの描くラインに素直に従うのが美しいと思いますが、このままでは後ろ側が約 2.5 cm 高い感じです。そこで、ビニールレザーを剥がして、パネルを切り直して修正しました。

ルームミラーとエアーダクトの飾りはアンチモニー製だそうです。アルミより硬いようですがほとんど同様の作業で鏡面にすることが可能でした。

写真左はボディーの天井に用意されているルームミラーの取り付け用台座です。斜めになっています。

(その4)に続きます。