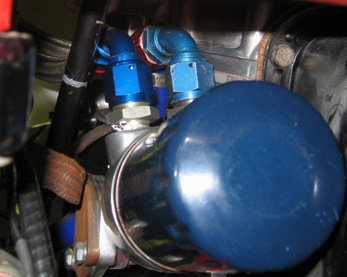

オイルクーラーはラジエターの前に設置します。エランの顔では、”口”の中になります。シャーシやステアリングシャフトと干渉しないように”L字型”コネクターを使っています。右の写真ではオイル漏れがないようにコネクター部分にシールテープが施され、最終的な位置きめがされています。

写真のように、ホーン、リトラクタブル用の釜、ラジエターのオーバーフロータンクなどとの位置関係を確認しながら設置する位置を決めます。

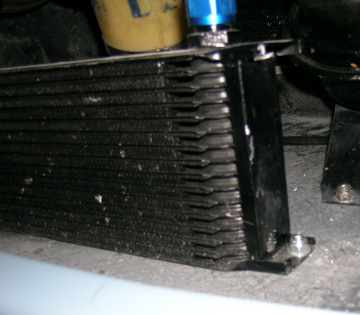

オイルクーラーは直接ボディーに固定されます。オイル系の組み立てが終了したので、オイルをエンジンに入れます。いつもの、ケンドールです。

オイルプレッシャーはこんなところからラインが取られています。シーリングテープを巻いてオイル漏れ対策済みです。

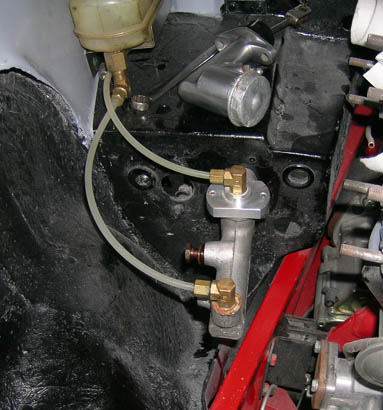

ブレーキマスターシリンダーは前オーナーがリペアーされているのでそのまま取り付けます。シリーズ4は2系統化されています。蓮車親爺さん御推薦のリモートタンクになっています。シリンダーとブレーキラインの接続は結構難しい作業です。ネジが特殊なようです。ブレーキのレストアその1を参照して下さい。

クラッチマスターシリンダーは左の写真のようなリペアーキットで中身を新品にして組み付けます。ブレーキ同様リジッドな配管を用いています。

ヤフオクでキャップを手に入れたので交換しました。クラッチマスターシリンダーからスレーブシリンダーへの配管を示します。クラッチラインとエギゾーストが近いので、時にクラッチフルードが沸騰してクラッチが切れなくなるトラブルがあるようです。接続のニードルを出来るだけ丈の低いものにして、エキマニとの距離を稼ぐなどの配慮があります。

サーモバンデージかサーモスリーブをラインに巻くと予防になります。nomi 号では、電気系を纏めるチューブで一旦ラインを覆い、その上にサーモバンデージを巻くことにしました。このチューブは半割れなのでラインを外さずに作業できます。

写真はクラッチラインの左側の固定を示します。左のエンジンマウントと共止めでステンレスのステーを作成し、ラインを固定するラバーで止めています。クラッチ操作で多少ともラインが動いて不具合が生じる可能性を未然に防ぐ配慮です。

ブレーキやクラッチのマスターシリンダーの取り付けが終了すると、次は、ステアリングコラムを設置します。

ジョイントはヨーロッパ用のユニバーサルジョイントです。メーターパネルを設置し、そこからのステーを固定して完成です。

メーターパネルはほとんど手をつけるところがありませんでした。

写真のようにグローブボックスが付いていないので、新設します。

ヒーターバルブの前側のネジに水温センサーがつきます。灰皿も設置されました。

スピードメーターのケーブルはギアボックスの右側面から出ています。前オーナーはボンネットをレース用のピンで止めておられたのですが、ノーマルに戻しました。右ハンドル仕様では取り付けられたことがないケーブルです。チャップマンおじさんがマニュアル通りに取り付けて下さいました。

グローブボックスがヒーターコアに干渉するので加工を要しました。クラッシュパッドはビニールレザーを張り替えたものを使用しました。完成です。

燃料タンクはトランクルームの底に3本のボルトで固定されます。ウエーバーはベークライト板でリジッドに設置されます。

スロットルワイヤーが繋がれました。燃料系チューブとの接続の具合をはかります。シンプルな同調プレートが取り付けられています。

燃料パイプ系との最終的な接続も終了して、いよいよエンジンの始動です。

点火系、電装のレストア に続きます。